- 加藤千尋

- KATO CHIHIRO

- [ 農学生命科学部 地域環境工学科 農地環境工学分野 准教授 ]

災害予測、対策に一役

今回は、私たちの生活のなかで目立たずに役に立っている「土壌」についての研究です。

私たちにとって不可欠な農作物を気候変動から守る方法とは

近年、気候の変動による豪雨や干ばつなどの自然災害が問題になっています。昨年は青森県内でも、豪雨の影響で収穫直前のリンゴ畑が水没してしまう被害が起こりました。私たちが日々当たり前のように食べている野菜や果物が災害によって無くなってしまうのは、とても悲しいですよね。

災害を防ぐことは難しいですが、リスクを予測し対策を立てることが重要です。その予測に使うのが「土壌」の中の環境なのです。

土壌を知ればすべてが分かる?

鉱物と有機物が混合してできる土壌は、微生物が暮らし、作物が育つ、まさに「生態系の基盤」です。1センチの土壌ができるまでには、およそ100年かかるため、質が悪化すると再生にもかなりの時間を要します。

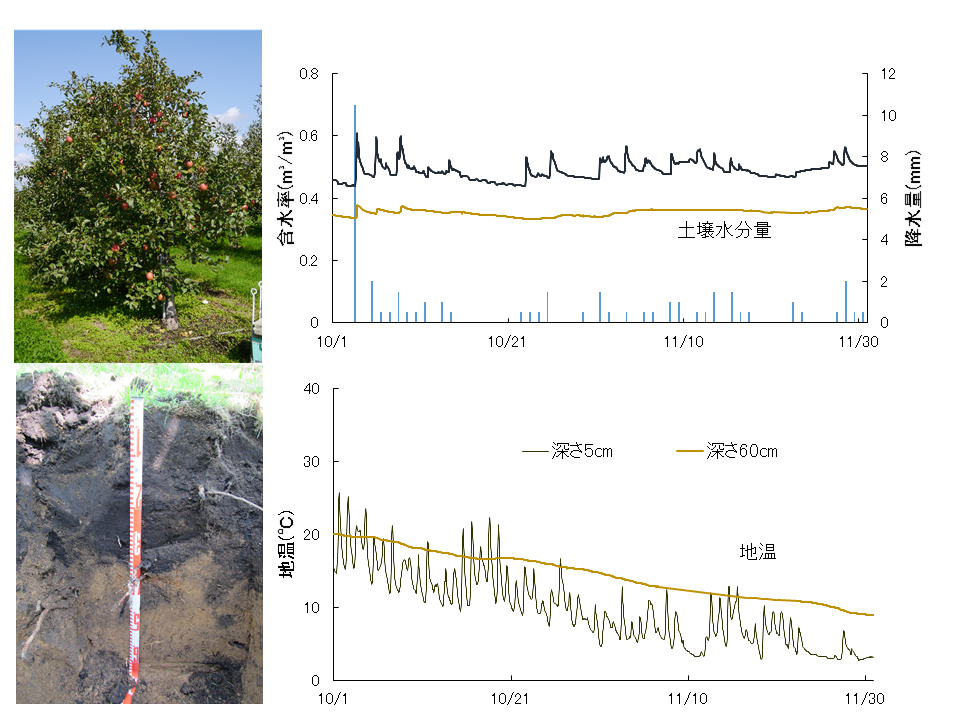

土壌環境の変化を知るためには、土壌中の温度や水分量を計る「モニタリング」や、それらを予測する「シミュレーション」を行います。この数値を参考に、収穫物の量や品質を維持するための対策を考えることができます。また、土の硬さや水の流れやすさ、酸性度が分かる「土壌分析」を行うと、どの作物の栽培が適しているのか予測することができ、農作業が効率的に行えるのです。自然が大きな影響を与える農作物ですが、科学的な根拠を用いて栽培することで環境変動に適応できるのですね。

弘前大学の加藤千尋先生は、農耕地や山地の土壌環境について、作物栽培や環境問題の視点から様々な研究に取り組んでいます。先に紹介した研究法等で、目に見えない土壌内部の環境を知り、問題や現状を正しく把握することができます。なぜこの地域は土壌汚染が加速するのか?なぜ不作が続くのか?原因を突き止めることで解決につなげることができるのです。この先、気候変動が加速した際には、この土壌環境の研究を用いた土壌の管理が、様々な地域に広まっていくかもしれませんね。

最後に、加藤先生からのメッセージ

土壌は当たり前に存在しているように見えますが、形成されるにはとても長い年月を要します。そして今、地球上のあちこちで土壌の劣化が問題になっています。

土壌は私たちの衣食住を支える存在です。皆さんの足元から、身近な地域、さらには世界の農業・環境問題に取り組んでみませんか?

リンゴ園の地下環境 含水率と地温

陸奥新報社 2023年(令和5年)6月19日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部4年 北畠 実里

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構