- 松田翔風

- MATSUDA SHOFU

- [ 大学院理工学研究科 物質創成化学科 助教 ]

燃料電池開発へ挑戦

今回はカーボンニュートラル実現に向けた、日本でも珍しい研究です。

みなさんは、「二酸化炭素」と聞くと、どのようなイメージを思い浮かべますか?

最近では、「カーボンニュートラル実現」という言葉をよく耳にするように、二酸化炭素の回収や利用について世間では注目を集めています。そんな中、弘前大学の松田翔風先生は、二酸化炭素を有効利用しようという研究を進めています。

温暖化の原因となる二酸化炭素を私たちが使う燃料電池に⁈

松田先生は「電気化学的変換」と呼ばれる技術を用いて、二酸化炭素や一酸化炭素を有効利用して発電する燃料電池の研究を行っています。この研究では、低エネルギーで二酸化炭素及び一酸化炭素を「メタン」という物質に変化させることができ、この時に起こる反応を利用して燃料電池による発電を可能にするというものです。

「メタン」ってどんな物質?

松田先生は二酸化炭素を変換する物質として「メタン」を挙げています。「メタン」はみなさんの身近でよく使われている「都市ガス」の主成分ですが、使うと(燃やすと)二酸化炭素に変換されてしまいます

そのため、地球温暖化の原因の一つとなる二酸化炭素をメタンに変換できる技術を創れれば、メタン(都市ガス)を燃やすと出てくる二酸化炭素を原料にまたメタンを作り、そのメタンを都市ガスとして利用し…という循環(カーボンニュートラル)を実現することが可能になるのです。

エネルギーを循環させて発電

一般的に二酸化炭素や一酸化炭素をメタンに変化させるためには、非常に大きなエネルギーが必要であり、水から水素を作ることよりも難しいと言われています。しかし、松田先生は余分なエネルギーを一切使わず、二酸化炭素をメタンに変化させることのできる理論を解き明かし、長岡技術科学大学の梅田実先生と共に、この難題に挑戦しています。

その結果、二酸化炭素や一酸化炭素をメタンへと連続的に変化させながら発電をすることができる燃料電池にたどり着き、革新的な電解技術を確立しました。

この研究は、実用化へ向けてはまだまだ研究の余地がありますが、カーボンニュートラル実現に向けて間違いなく重要な技術です。

最後に、松田先生からのメッセージ

私が行っている研究は、まだまだ基礎的な段階であり、すぐに社会へ貢献できるものではないかもしれません。しかし、実用化を目指し磨いていくことで大きく発展できるものだと期待しています。地球の邪魔者である二酸化炭素を使ってメタンを連続的に生成し、さらには永続的に発電もする燃料電池を開発することが出来たら、ノーベル賞も夢ではありません。革新的な次世代研究開発に興味がある方は、是非私と共に研究をして、世界にイノベーションを起こしましょう!

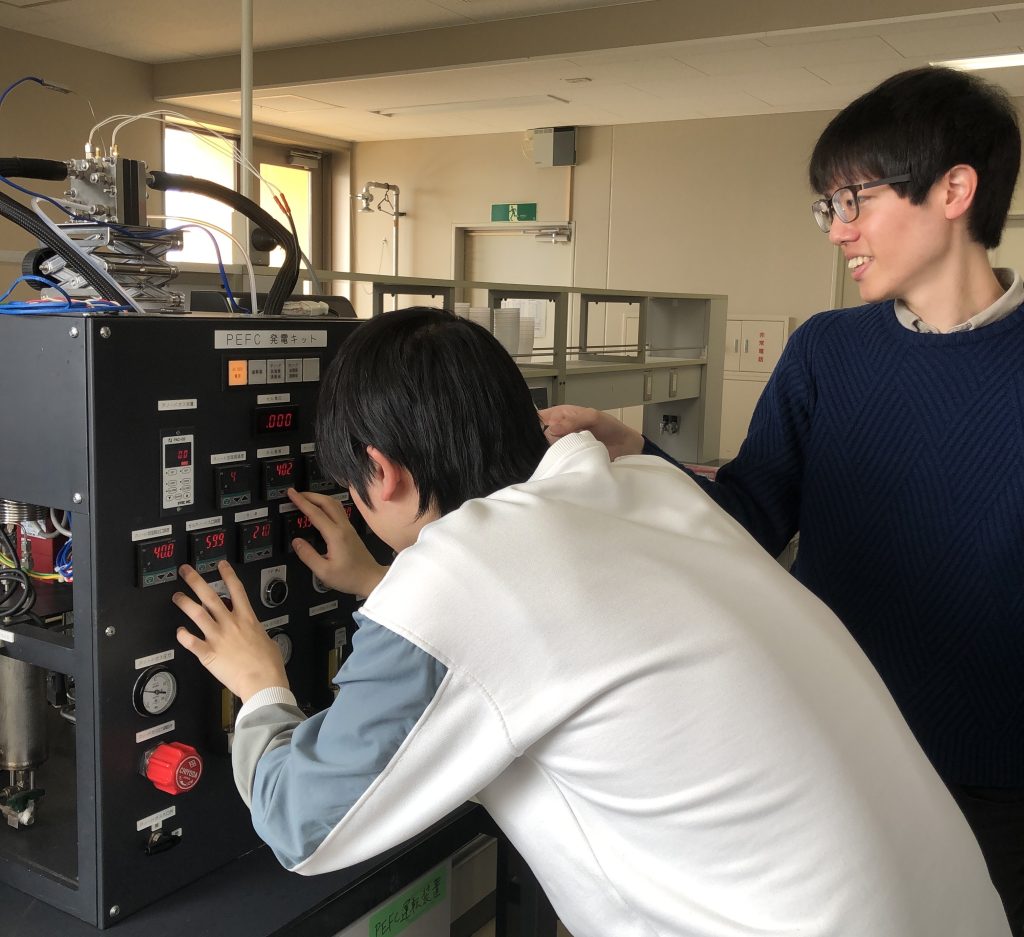

学生と電解還元の実験中の様子

陸奥新報社 2023年(令和5年)5月8日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部 社会経営課程地域行動コース4年 木村 愛華

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構