- 漆舘聡志

- URUSHIDATE SATOSHI

- [ 医学研究科 形成外科学講座 教授 ]

自覚のない患者多く

今回は、「眼瞼下垂症(がんけんかすいしょう)」についての研究です。

意外と身近な病気「眼瞼下垂症」ってなに?

まぶたが上げにくくなる病気、「眼瞼下垂症」をみなさんは知っていますか?一般的には高齢者に多い病気なのですが、生まれつき眼瞼下垂症であったり、若いうちに発症したりすることもある身近な病気なのです。

眼瞼下垂症とは、何らかの原因で上まぶたがあがりにくくなり、視野が狭くなってしまう疾患のことです。視野が狭くなることによって、眉毛やあごを上げて物を見るようになり、頭痛や肩こりなどの症状があらわれることもあります。普段の生活が不便になりそうな病気ですよね。

どのような原因で発症するかについては諸説あり、目をよくこするなどの物理的な刺激がその一つとされていますが、その詳しい原因や効果的な予防法はまだわかっていません。では、この眼瞼下垂症をどのように防いでいけばよいのでしょうか?

「眼瞼下垂症」が「生活の質」に与える影響とは?岩木地区のデータを用いた研究

形成外科学を研究する本学の漆舘先生は、眼瞼下垂症に関して弘前市岩木地区の一般市民、約1000人に調査を行いました。調査では、眼瞼下垂症患者のうち「まぶたが上げにくい」と答えた方はわずか11%という結果から、自覚症状のない眼瞼下垂症患者が多いことが分かりました。

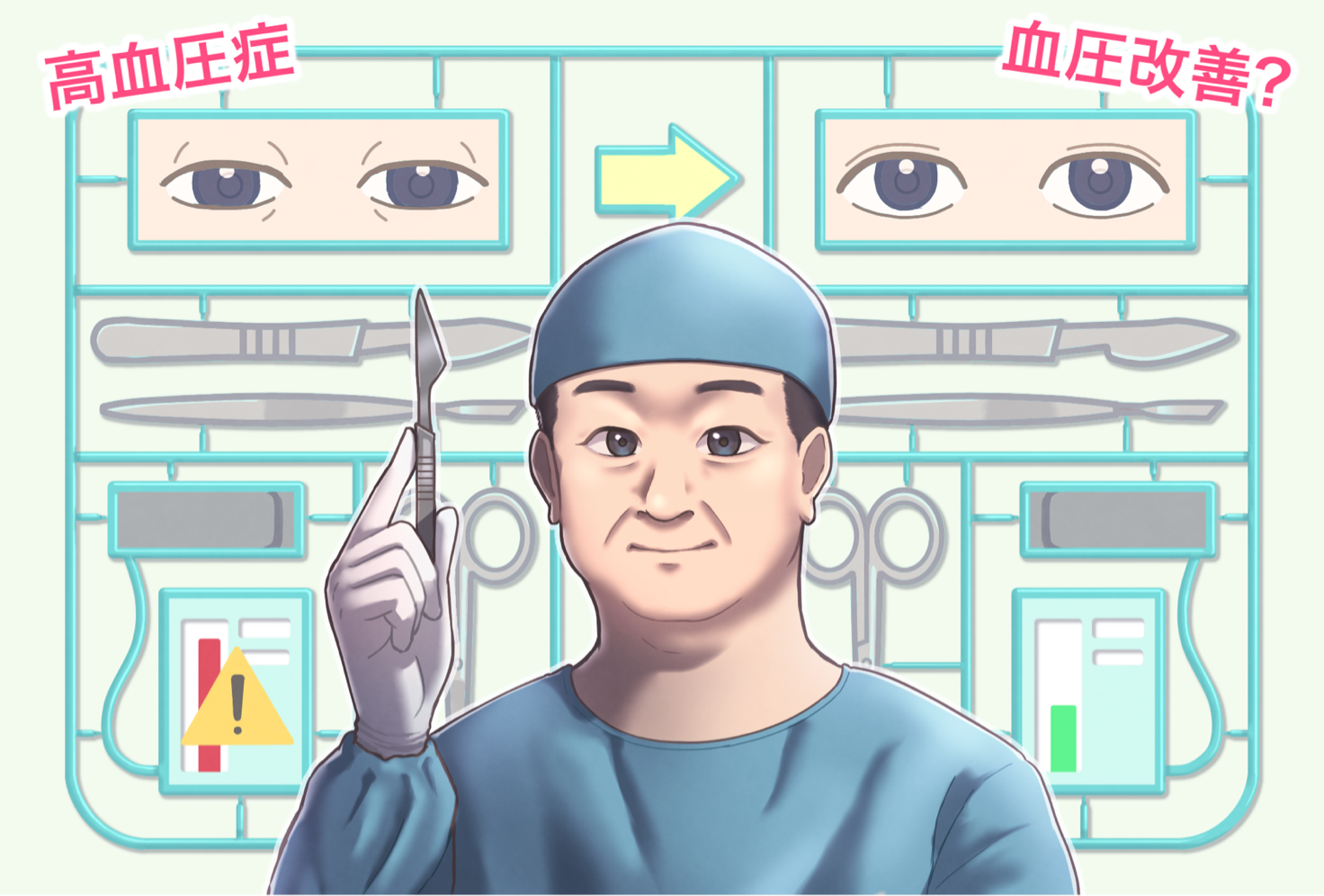

また、高齢、男性、高血圧症、高脂血症を患う人は、眼瞼下垂症の割合が高いことも、調査から明らかになりました。これらのことから、眼瞼下垂症と生活習慣病には関連があることがわかりましたが、眼瞼下垂症が生活習慣病に影響を与えているのか、生活習慣病が眼瞼下垂症の発症原因となっているのかは、いまだ解明されていません。しかし、生活習慣病の予防は眼瞼下垂症の予防にもつながるヒントとなっています。また、眼瞼下垂症の手術によって高血圧症が改善する可能性も考えられます。この研究の成果が、やがて私たちの将来をより健康的でストレスのない生活にしてくれるのかもしれませんね。

最後に、漆舘先生からのメッセージ

形成外科学は失われた組織や機能を再建する、いわば「創造する外科」ですが、組織を再建するだけではありません。最終的には患者さんに笑顔で社会復帰してもらうことを目標としており、「患者さんの未来を創造する外科」でなければならないと思っております。形成外科学に興味を持った学生さんは、是非私達と一緒に研究と診療をしましょう。お待ちしております。

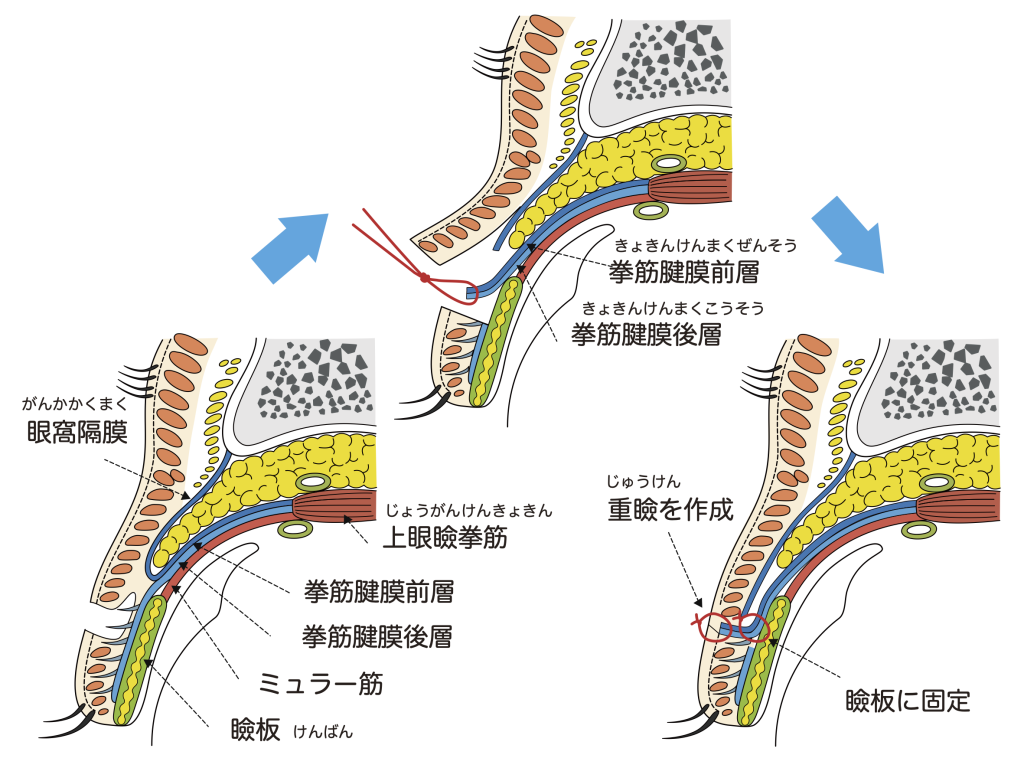

眼瞼下垂症 手術図

陸奥新報社 2023年(令和5年)3月20日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部 3年 北畠 実里

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構