- 小田直弥

- ODA NAOYA

- [ 教育学部 音楽教育講座・ピアノ研究室 助教 ]

新しい指導法確立へ

今回は、科学研究に基づく「ピアノ奏法」とその指導についての研究です。

「ピアノは特別な才能がないとできない」は間違い!

きれいな音色を奏でるピアニストやアーティストを見ると、指さばきもしなやかで、ついついうっとりしますよね。皆さんも、ピアノが上手に弾けたらなぁと考えたことはありませんか?

ピアノは「特別な才能がないと上手くならない」と思われがちですが、自分の身体に合った弾き方や練習法に取り組むことで誰でも上達できるそうなのです。

イメージ通りの多様な音色を実現するポイントは「身体の使い方」と「ピアノの構造」

私たちの身体は、人それぞれに手の大きさや筋力、筋肉の敏捷性(びんしょうせい)などが違います。ゆえに、人によって身体の動かし方で得意なことと不得意なことも違います。

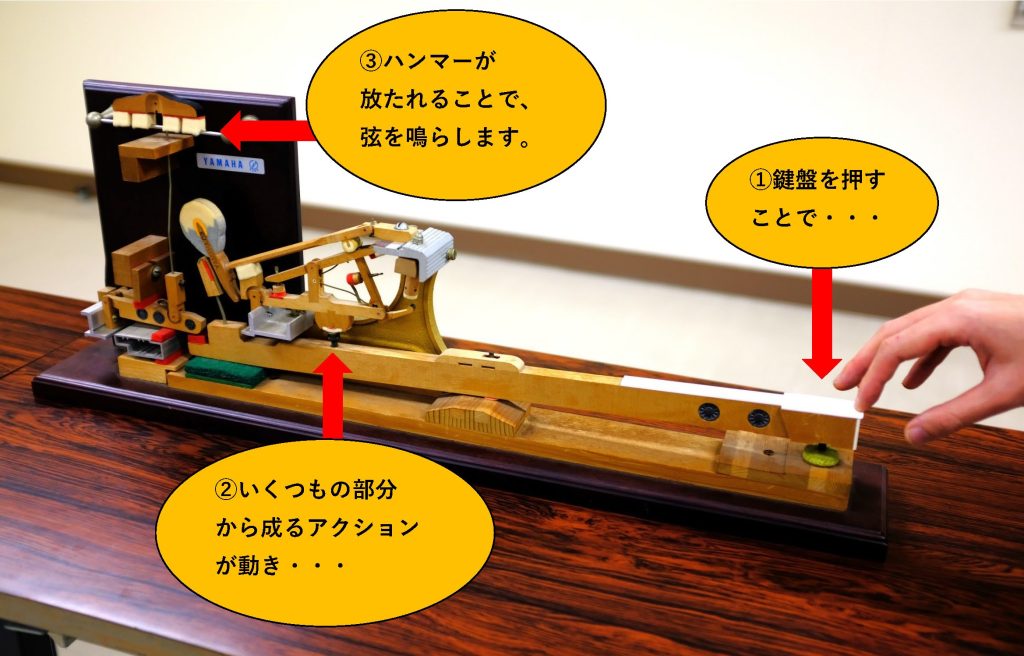

演奏を上達させるには、ピアノの構造を理解することが不可欠です。ピアノの鍵盤はピアノ内部のハンマーと連動しており、鍵盤を押すとハンマーが弦に向かって放たれ、音が鳴ります。つまりは、①鍵盤に対してどのように身体を使い、その結果、②どれくらいの速度でハンマーが弦を叩くのかによって音色に変化が生み出されます。

自分の可能性が広がる!ピアノの学び方を追求する

本学の小田直弥先生は、このような鍵盤へのアプローチ(タッチ)の違いを「身体の使い方」が生む点に着目し、演奏科学研究を踏まえたピアノ指導法の研究をしています。演奏科学の研究が進んできたのはおおよそこの30年で、まだ新しい研究分野です。ピアノ演奏時の効果的な身体の使い方などが徐々に解明されており、練習方法によっては、手や脳の故障につながる可能性も分かってきました。

こうした研究の進歩から、学習者はピアノの練習方法や学び方を見直し、指導者は新しい指導法を確立していく必要があると小田先生は考えています。この研究によって、今まで弾けないと思っていた曲が弾けるようになる、そんな未来が近づいているかもしれませんね。

小田先生は、他にもエジプトの音楽教育研究、「合唱団よびごえ」での合唱指導法研究も行い、弘大生との音楽の学びは「note」にて情報発信をしています。

最後に、小田先生からのメッセージ

優れた先生の助言と同じくらいに、私たちの身体やピアノの構造、物理などの知識がピアノ演奏に役立ちます。そうした知識はピアノ演奏時に効果的な身体の使い方を学ぶ土台となり、土台がしっかりすると、必ずしもピアノ演奏に特別な才能が必要ではないことがお分かりいただけると思います。弘前大学で私以外にも声楽や音楽学、音楽教育学の素晴らしい先生方と一緒に幅広く音楽と教育を学び、音楽に携わる先生を目指しましょう。将来授業をする立場になったとき、みなさんの奏でるピアノの音が、子どもたちを素敵な音楽の世界に連れていってくれることを願っています。

陸奥新報社 2023年(令和5年)1月9日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部 3年 北畠 実里

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構