- 前多隼人

- MAEDA HAYATO

- [ 農学生命科学部 食料資源学科 分子栄養学研究室 准教授 ]

食品の色がもたらすもの

今回は、私たちの健康と深く関わりのある「食品の成分と健康」についての研究です。

野菜の色で身体が健康になる?

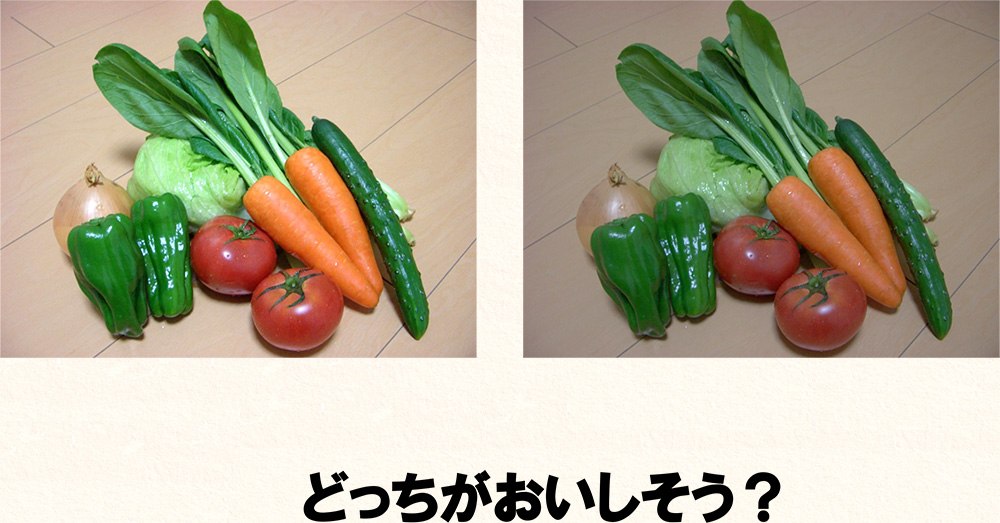

赤色のりんごと茶色のりんご、皆さんはどちらのりんごがおいしそうに感じますか?おそらく赤色を選ぶ人の方が多いでしょう。鮮やかで明るい色は食欲をそそりますよね。この色が身体にもたらしてくれる良い影響を、皆さんは知っていますか?

りんごの皮にはアントシアニンという赤い色素が含まれており、体の中の酸化を防ぐ作用によって肝機能の改善や血糖値の上昇を抑える働きをします。この色素は『機能性色素』と呼ばれ、近年の分析方法の発達により健康維持に役立つことが少しずつ明らかになってきました。他にもがん予防になるカロテノイドや動脈硬化を防ぐポリフェノールなど、健康維持に役立つ効果等があります。

食品色素の研究に着目した理由・・・。

本学の前多隼人先生は、「食品の色素」に着目して、色素に含まれる成分がどのようにヒトの健康維持に役立っているのかを研究しています。というのも、前多先生は幼少期に肥満であることを悩んでいた経験から、機能性色素が関係する肥満予防の効果に着目しました。

美味しい色素を活かして肥満予防

五所川原市では赤キクイモの生産が盛んです。キクイモにはお腹の環境改善効果があると言われるイヌリンが多く含まれています。前多先生が、この赤キクイモを使ってマウス実験し、高脂肪食(脂っこい食べ物)を与えられたマウスが30日間、赤キクイモを摂取したところ肝臓脂質の蓄積が抑えられたという結果が得られました。その他にも、高脂肪食による炎症作用も抑えられることがわかりました。ちなみに、イヌリンはキクイモ以外にもゴボウやニンニクなど、青森県で生産量の多い農産物にも含まれているそうです。

最後に、前多先生からのメッセージ

食品は私たちに美味しいという楽しさを与えます。そして健康の維持にも役立ってくれます。一方で食と健康は身近であるからこそ、間違った情報が蔓延しているという問題もあります。弘前大学では食に関する研究をしている先生がたくさんいて、施設も充実しています。食品成分に関する基礎の知識から、分析方法、そして機能性の評価の研究法などを学ぶことができます。身近な食材から新しい機能性が見つかることもあります。食に興味があり、将来食品業界で活躍したい学生の皆さんは、是非とも弘前大学で勉強をしてもらいたいです。

食品の色と健康の関係

食品の色と健康の関係

陸奥新報社 2022年(令和4年)10月24日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部 3年 北畠実里

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構