- 呉羽拓真

- KUREHA TAKUMA

- [ 大学院理工学研究科 物質創成化学科 助教 ]

プラスチックの仲間

今回は「ゲル」についての研究です。

みなさんはスライムを触ったことはありますか?ぷよぷよとした触感を持つスライムですが、実はゲルの仲間なのです。

皆さんの身近には、ゼリーや寒天といった食品のほか、紙おむつ、コンタクトレンズ、化粧品等の日用品にもゲルがたくさん活用されています。

そもそもゲルってどんなもの?

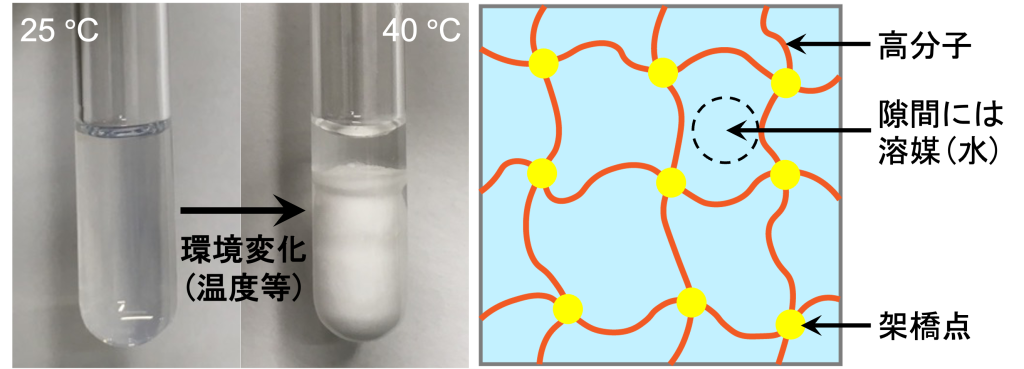

そもそもゲルとは一体何か、皆さんはご存知ですか?ゲルとは、高分子同士が手を繋ぎ合わせ(架橋)出来たものの総称をいいます。

物質は3体(液体・固体・気体)に分類されますが、ゲルは液体と固体の中間に位置する曖昧あいまいな物質であるといわれています。ゲルのほとんどは水から出来ており、透明性が高く、柔さが特徴的で、体に優しい性質を持っています。

ゲルの課題って一体・・・

このようにゲルは、液体と固体の両方の性質を持つという面白い性質がある一方で、難しい面もあります。その一つに、ゲルの性質を調べる方法が少ないということが挙げられます。

近年ニュースなどで、電子顕微鏡によって撮影されたコロナウィルスの細菌画像を見たことがあると思います。

電子顕微鏡は、対象物を乾燥させた状態でしか観察することが出来ません。そのため、水を含むことによって本来の機能を発揮するゲルは、顕微鏡での観察が難しいのです。

そこで呉羽先生の研究室では、「量子ビーム散乱法」という方法を使って、ゲルの構造などを調査しています。量子ビーム散乱法とは、液体を含むゲルに直接光を当てることにより、ゲルの構造を調べることが出来る方法です。呉羽先生はこの方法により、高分子同士が繋がり合うことによって出来たネットの編み目の大きさなどを調べています。

ゲルは今後どのように注目される?

一般的にゲルは、プラスチックと呼ばれる高分子材料の仲間です。その中でもたくさんの水を含み、柔らかいといった独自の性質を生かし、様々な場面での活用が期待されています。

例えば、最先端技術として注目される「スマートゲル」においては、ゲルは周囲の環境変化(温度や光など)を独自に感じ取り、含んでいた水を自らで吐き出し、自身を多様に性質変化させることが出来ます。現在、この性質を生かした取り組みとして、「ドラックデリバリーシステム」と呼ばれる薬物伝達システムの研究が進められています。ゲルの活用は、まだまだ未知数なので、これからも、積極的にゲルを活用していきたいと呉羽先生は考えています。

最後に、呉羽先生からのメッセージ

ゲルは意外にも私たちの生活に多く活用されており、今後も欠かすことのできない材料です。ゲルを作る材料でもある「高分子」の概念は、世の中で知られてから100年程しか経っていません。そのため、まだまだ解き明かされていないことが多く、私たちに生活に取り入れられることはたくさんあります。

ゲルを通じて化学を楽しみながら、社会の問題解決や、未来で活躍する材料の開発、評価、応用を共に行ってみませんか?皆さんと研究室でお会いできる日を楽しみにしています。

ゲルの性質変化と高分子の架橋

ゲルの性質変化と高分子の架橋

陸奥新報社 2022年(令和4年)9月26日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部 社会経営課程地域行動コース3年 木村愛華

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構