- 紅林亘

- KUREBAYASHI WATARU

- [ 教育推進機構・教育戦略室 助教 ]

音楽の指導法確立も

今回は「テンポが加速するメカニズム」についての研究です。

皆さんは、合唱や合奏のときに、いつの間にかテンポが速くなってしまったという経験はありませんか?実は、このテンポが速くなってしまう現象のメカニズムを、中学や高校で学ぶ数学を応用して、解明できてしまうのです。

弘前大学の紅林先生と一緒に研究している神戸大学の岡野真裕先生は、2人1組の参加者にお互いにタイミングを合わせて一定のテンポで指タッピングをしてもらうという実験を行いました。その結果、段々とテンポが加速する傾向があるということが分かりました。しかし、それはなぜでしょうか?この謎を解明するため、岡野先生は、数学を専門とする紅林先生と一緒に研究することにしました。

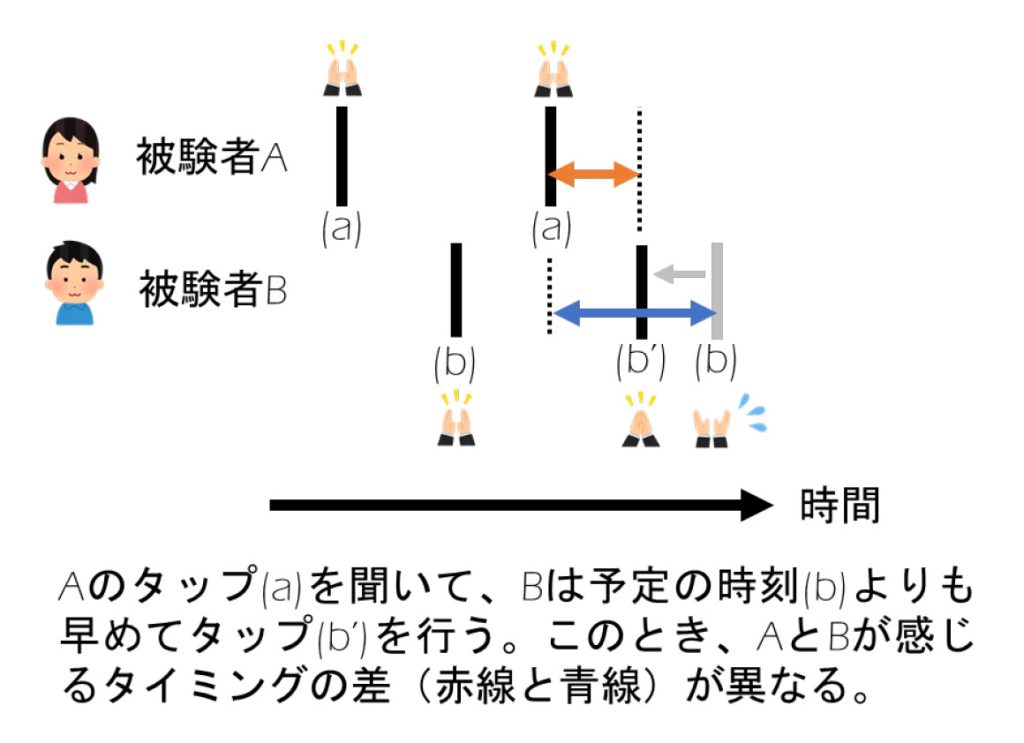

紅林先生は、このようなテンポの加速は、お互いにリズムを調整して合わせるためのメカニズムが影響していると考え、そのメカニズムを数学的に表現する数式(数理モデル)を構築しました。この数式を指タッピングの実験に当てはめたところ、テンポの加速は、二人のタッピングするタイミングがズレたときに、タイミングの遅い方がズレを大きく感じるため、ズレを修正しようとしてテンポを速めてしまうということが分かりました。

「数理モデル」を活用することで見えてくるメカニズムとは!

そこで、岡野先生は、紅林先生の数理モデルを使ってコンピュータ上で音楽を演奏させる実験を行い、演奏に違和感が生まれないかを検証しました。すると、相手のタイミングを強く意識して演奏を合わせると、どこか違和感のある演奏になりました。しかし、互いに合わせようとしすぎず、それぞれのテンポを保ち演奏すると、違和感の少ない自然な演奏となったのです。

つまり、それぞれの演奏者が相手のタイミングに過度に反応せず、自らのテンポを保つことによって、テンポの加速は起こりにくくなるようです。

紅林先生の構築した数理モデルは、演奏以外のテンポが関係する身体運動などにも応用でき、また、この最先端の研究が今後音楽の新たな指導方法の確立に繋がると期待されています。

最後に、紅林先生からのメッセージ

テンポが加速するメカニズムを解明する際に、数学が役に立つことがわかりましたが、今後どのようなことが役に立つかは誰もわかりません。皆さんが今後の人生で何か重要な問題に立ち向かうとしたら、選択肢が多いに越したことはありません。選択肢を一つでも多く手に入れるためにも、中高生の間は幅広い分野の学問を勉強し、様々な知識を身につけてほしいと思います。もしこの研究に興味が出てきたら質問はもちろん、今後は新しい実験も行う予定なので、気軽に問い合わせてください。新たなメカニズムを一緒に解明しましょう。

陸奥新報社 2022年(令和4年)7月4日 掲載(PDF)

ライター:弘前大学人文社会科学部社会経営課程地域行動コース3年 木村愛華

イラスト:弘前大学教育学部 ひつじ玲汰

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構