- 福田眞作

- FUKUDA SHINSAKU

- [ 大学院医学研究科 消化器血液内科学講座 教授・学長 ]

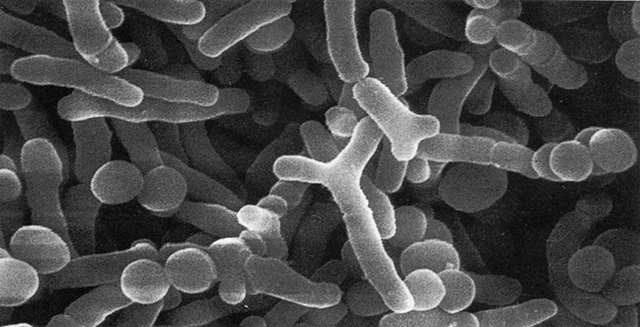

ビフィズス菌や乳酸菌は、何%が生きて腸に届くのか、初解明!

探究心旺盛な中高生の皆さんに向けて、弘前大学の先生たちのユニークな研究を紹介するこの連載。今回は「腸内細菌の奥深い世界」についてです。

ビフィズス菌や乳酸菌を含む食品には「生きたまま腸に到達して、腸内環境を改善し、おなかの調子を整えます」と書いてありますね。しかし、生きた菌がどのくらい到達しているのか、実はよくわかっていませんでした。そこで、株式会社ヤクルト本社と本学は共同研究を行いました。研究には、本学の福田眞作先生の教室で1986年にすでに開発されていた、大腸内視鏡を使って回腸末端にチューブを留置するという、本学オリジナルの手法を用いました。調査は、乳酸菌摂取後から回腸末端の内容物を随時採取して解析。その結果、乳酸菌の約8%が回腸末端に生きたまま到達していることを、人の体で初めて証明できたのです。また、摂取した乳酸菌が数時間にわたって回腸末端の細菌構成の90%以上を占めていたこともわかりました。回腸末端には免疫細胞が多いことから、乳酸菌が免疫機能に良い影響を与えている可能性が高まったといえるでしょう。こうして、乳酸菌の驚くべき実際の姿を解明したことが大きな成果といえます。

多様性豊かな腸内フローラが、心身を健康に導いてくれる。

今回の研究では乳酸菌に着目しましたが、そもそも腸内細菌の世界はとても奥深いもの、と福田先生は教えてくれます。近年、腸内フローラという言葉も注目されていますが、腸内には約千種類もの細菌が百兆個以上も存在し、「フローラ=お花畑」のように広がっているといいます。それらの腸内細菌は私たちの体の一部ではないものの、心身の健康や免疫機能にとても深く関連していて、良い状態を保つことが大切だし、細菌の多様性も大事だといいます。ただし腸内フローラのパターンは、わずか3才までで完成してしまうとのこと。だから赤ちゃんがあちこちなめたり、幼児がどろんこ遊びをするのは、多様な細菌を取り込むという点で本来的に必要な行為だったのです。もし皆さんが将来子どもを育てる時が来たら、どうぞおおらかに育ててあげてください。

最後に、福田先生からのメッセージ。

「研究を続けていくための原動力は「好奇心」。何気ない疑問に好奇心を持ち続けることで、一つの疑問が解かれてもまた次の疑問が出てきます。それらをクリアしていった時、大きな発見につながることもあります。本学において腸内細菌の研究は、医学部そして農学生命科学部でも行っています。好奇心を持って腸内細菌のフシギを解明してみたいという方は、ぜひ本学を目指してください。」

ビフィズス菌 電子顕微鏡写真

ビフィズス菌 電子顕微鏡写真

陸奥新報社 2022年(令和4年)3月21日 掲載(PDF)