- 下田浩

- SHIMODA HIROSHI

- [ 大学院医学研究科 教授 ]

モノを創る解剖学

「再生医療」への活用が期待される研究。

探求心旺盛な中高生の皆さんに向けて、弘前大学の先生たちのユニークな研究を紹介するこの連載。今回は、「細胞集積法」という人に近い3次元の生体組織を作る研究です。

皆さんは、転んでひざをすりむいたり指を切っても自然に治っていく経験をしたことがありますよね。これは、皮膚の組織が再生されて傷が治る「自然治癒力」という機能です。このような人間が持っている回復能力を利用して、人間の細胞や組織を用いて臓器などの修復を行うのが「再生医療」です。その一つに患者さんから採取した「幹細胞」を培養して薄い膜状にした「細胞シート」を使った治療法があります。たとえば、重症のやけどを負った患者さんに対して表皮の細胞シートを移植したり、心筋梗塞などの患者さんの心臓に細胞シートを移植することで細胞や臓器の再生を図ることができます。

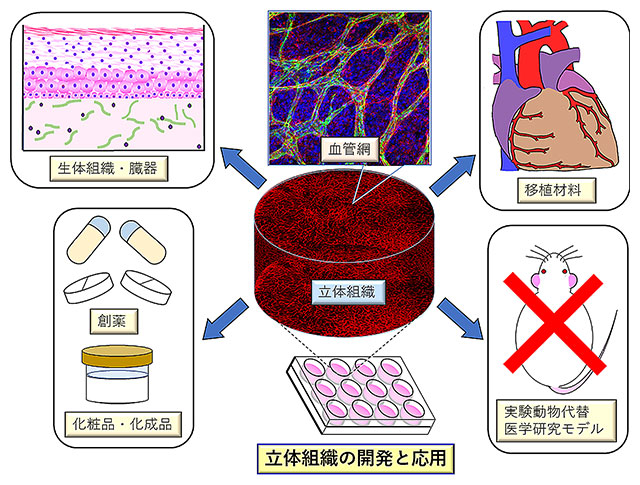

人間の身体に移植するためには、平面よりも立体的な組織がより望ましいわけですが、その実現には血管を初めとする血液・体液の循環路を組織の内部に作ることが課題でした。

実験動物の使用削減や薬の開発にも貢献。

そんななか、本学の下田浩先生の研究チームは、大阪大学大学院工学研究科 明石研究室との共同研究により、世界でも類を見ない「細胞集積法」を開発しました。これは、従来のような薄い膜ではなく、まるでサンドイッチのように重なり合った立体組織。細胞同士の接着を促す「細胞外マトリクス」を利用することで、中に入れた血管やリンパ管の細胞は、みずからネットワークをつくるようにつながって、5~7日というスピードで立体組織が完成するというのですから驚きですね。

今後は、再生医療のための移植材料だけでなく、実験動物を使わないで新薬の開発に利用したり、さまざまな分野での活用が期待されています。世界をあっと言わせる研究が本学から生まれ、医療の未来を拓いていく。想像するだけでワクワクしてきませんか?

最後に、下田先生からのメッセージ。

「生体を解剖することによって、いわゆる『分解する』のとは逆に、生体の組織を創ることも可能になります。そして、それは SDGsにもつながる多様な可能性を秘めています。欧米のものまねではない日本人が得意とするモノづくりの技術を生かし、“モノを創る解剖学”まで解剖学研究の幅を広げたいと考えています。この研究はまだ始まったばかり。若い皆さんの力で大きく発展させてくれることを期待しています」。

陸奥新報社 2021年(令和3年)11月29日 掲載(PDF)