- 因直也

- IN NAOYA

- [ 保健学研究科 看護学領域 助教 ]

MRを用いた看護教育

今回は「MR(Mixed Reality)を用いた看護教育」についての研究です。

近年、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)と呼ばれる技術の進歩がめざましく、ゲームなどの娯楽だけではなく教育や医療の分野でも活用されています。

弘前大学の因直也先生は、それらの技術のうちの一つ、現実世界に仮想世界を映し、操作できるMR(複合現実)を用いて、よりよい看護教育について研究しています。

医療現場での実践の難しさ

新人看護師の中には、学校で学んできたことを実践の場でうまく発揮できずに、苦労する人もいます。その原因の一つとして、学生の段階で実践経験を積む機会が少ないことがあげられます。看護に関する能力や知識は経験を通して身につくものが多いものの、近年はコロナ禍の影響で現場での実践の機会はさらに少なくなっていました。

そういった課題を解消するため、教育機関では、実際の状況を再現しながら専門的な知識・技術・態度を統合して能動的に学ぶシミュレーション教育が行われています。しかし、教員に指導スキルが必要なことやリアリティの再現が難しいことなど、様々なハードルがあるのが現状です。因先生が開発したMRプログラムはそういった課題を解決するために役立ちます。

MRを用いた実践経験

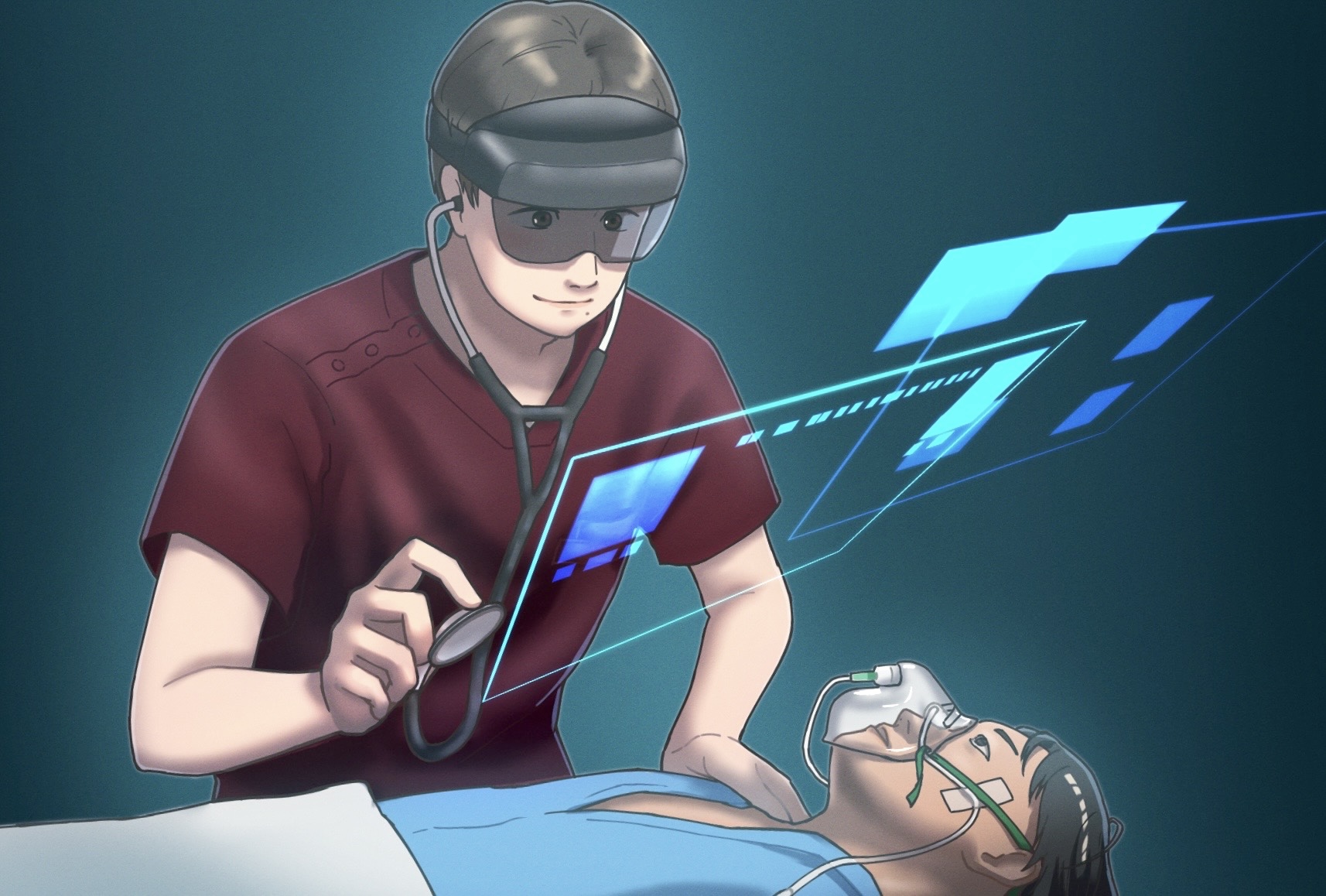

このプログラムは、特に気を配る点の多い手術後の患者に対する観察を想定し、設計されました。生徒はHololens2というMRを投影するゴーグルを装着し、投影された指示に従って患者を観察し、提示される選択肢に対して自らの判断を入力していきます。このプログラムには、熟練看護師の実践に基づいたデータが組み込まれており、実際の流れに沿った看護実践を体験できます。実践後には、正しい手順と自分の判断を照らし合わせるとともに、解説も表示されることで、振り返りも含めた学習を自己完結させることができます。

実際にこの教材を使用した学生は、実践に対する理解度、不安度、自信について改善しており、MRを用いた「考えながら行動する」学びが学生に良い影響を与えていることが分かります。

最後に、因先生からのメッセージ

医療、看護の世界でもDX化が進んでいますが、患者さんのメリットにつなげることが重要だと考えています。最新技術を使ってよりよい看護教育を行い、質の高い看護を患者さんに実践できる看護師の育成を目指しています。

看護の世界にはまだまだ課題が多いですが、新たな技術を駆使することで多くの課題を解決できる可能性があります。

皆さんの柔軟な発想を活かして、是非一緒により良い看護を実現していきましょう。

「MRを用いた研究風景」

陸奥新報社 2025年(令和7年)1月20日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部4年 斎藤 聖栞

イラスト:弘前大学大学院地域共創科学研究科 赤沼 しおり

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構