- 近藤史

- KONDO FUMI

- [ 人文社会科学部 地域活動論研究室 准教授 ]

食文化を継ぐ人のつながり

今回は「地域の食文化」についての研究です。

青森県には、この地域ならではという食べ物が数多くあります。各地の食を楽しむために、直売所などに足を運ぶ方も多いでしょう。

私たちの食生活は多様化し、手のかからないものを選んだり、誰かが作ったものを買うことができるようになりました。一方で最近は、生産者の生活スタイルの変化や高齢化などにより、直売所で買える地元の食材や加工品の数が減ってしまう未来も見えてきています。

私たちの幸せの源ともいえる地域の食は、どうすれば守っていけるのでしょうか。そんな「地域の食文化」について研究をしているのが、弘前大学の近藤史先生です。

人間関係から食文化を考える

食文化や料理に関する研究の切り口には、食材の生産や栄養成分など様々な観点があります。近藤先生はその中でも、食文化を受け継いでいく「人」に注目して研究をおこなっています。

例えば、漬物を自分で作ろうと思うと、低温で保管熟成できる場所が必要になります。ところが、現代の住宅は気密性と断熱性が高く、冬でも低温の保たれる場所はそう多くありません。そんな時に、漬物を作りたい人と低温の保たれる蔵や漬物小屋をもつ人が繋がったら、漬物作りを実現できると思いませんか。このように、人の繋がりが食文化を守るうえで重要な要素になることがあります。

食文化を維持していくためには、農業や食品加工の機械化や大規模化が大事だと考える人もいるでしょう。でも、作物に様々な種類があるように、農家にも様々な人がいます。近藤先生は現地でのフィールドワークを通して、一般論ではなく、それぞれの人にとっての最適な方法を考えています。

世界の食文化

近藤先生は日本だけではなく、アフリカの食文化についても研究をおこなっています。

東アフリカのタンザニアでは、現在も焼畑農業が続けられています。貧しいからでしょうか?いいえ。実は、地域の行事に欠かせない地酒を守るためでした。二十世紀半ばにヨーロッパから化学肥料を使う農業が導入されましたが、地酒の原料の雑穀は焼畑のほうがずっと上手く育ったのです。

焼畑は「森を破壊する」「遅れた」農業と思われがちですが、それも違っていました。彼らは木を植えて、育てた林から木材を収穫した後、残った枝葉を燃やして焼畑をつくります。労働力や資金に余裕のある世帯が広く植林し、伐採跡地の一部を貸し出すことで、誰もが焼畑をつくれるようになっています。知恵や場所の提供など、様々な役割を担う人がいることで、食文化が守られていたのです。

最後に、近藤先生からのメッセージ

食文化を研究すると、世界中のあらゆる地域で、滞在をより楽しむことができるという魅力もあります。

食べることが好きな人、食や農の手仕事が好きな人、弘前大学で一緒にフィールドワークをしませんか!

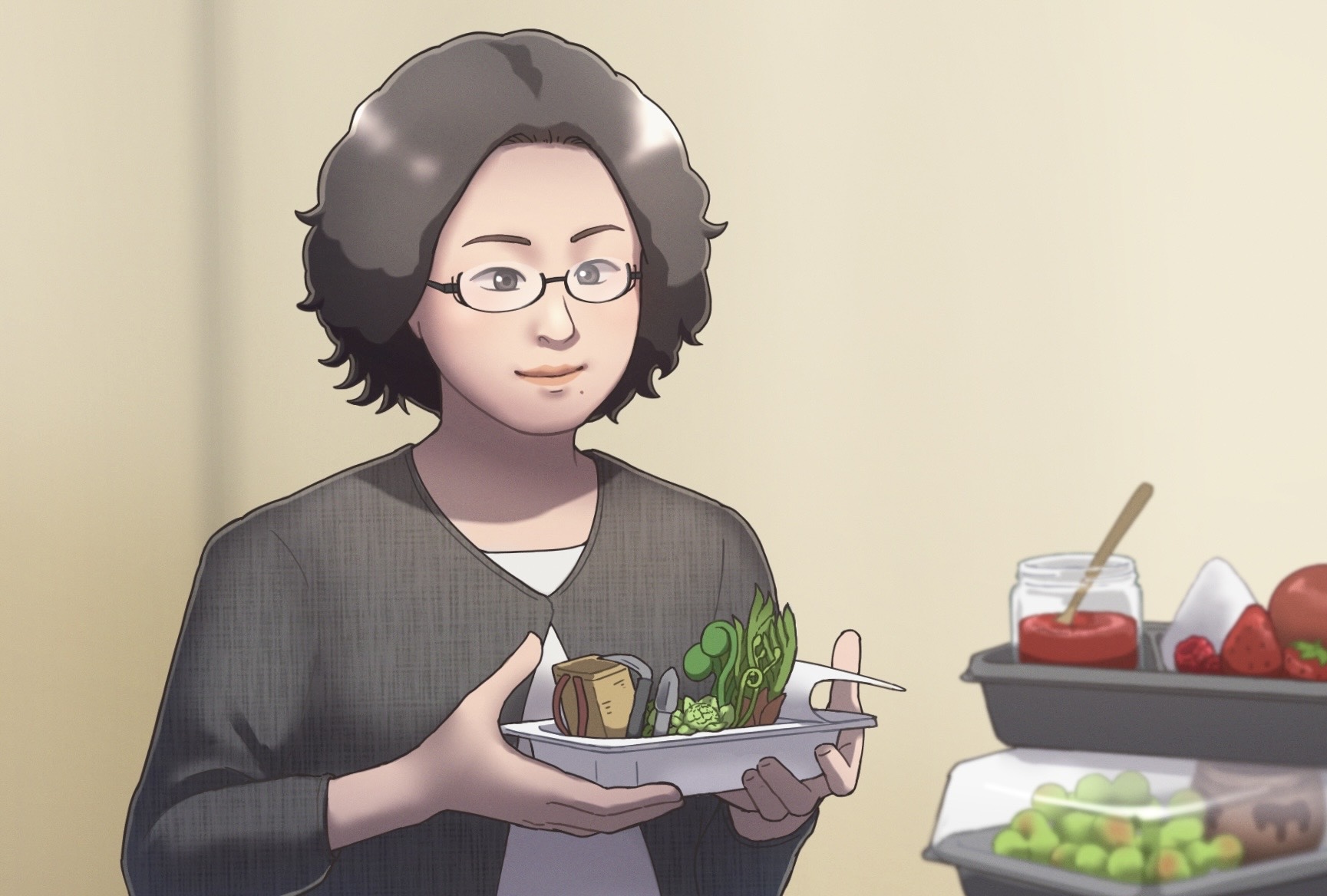

「ゼミ活動風景(梅の収穫から梅干しづくりを体験)」

陸奥新報社 2024年(令和6年)11月25日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部4年 和田 桜佳

イラスト:弘前大学大学院地域共創科学研究科 赤沼 しおり

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構