- 藤田尚紀

- FUJITA NAOKI

- [ 大学院医学研究科 むつ下北地域医療学講座(泌尿器科) 講師 ]

ヒアルロン酸と臓器線維化の研究

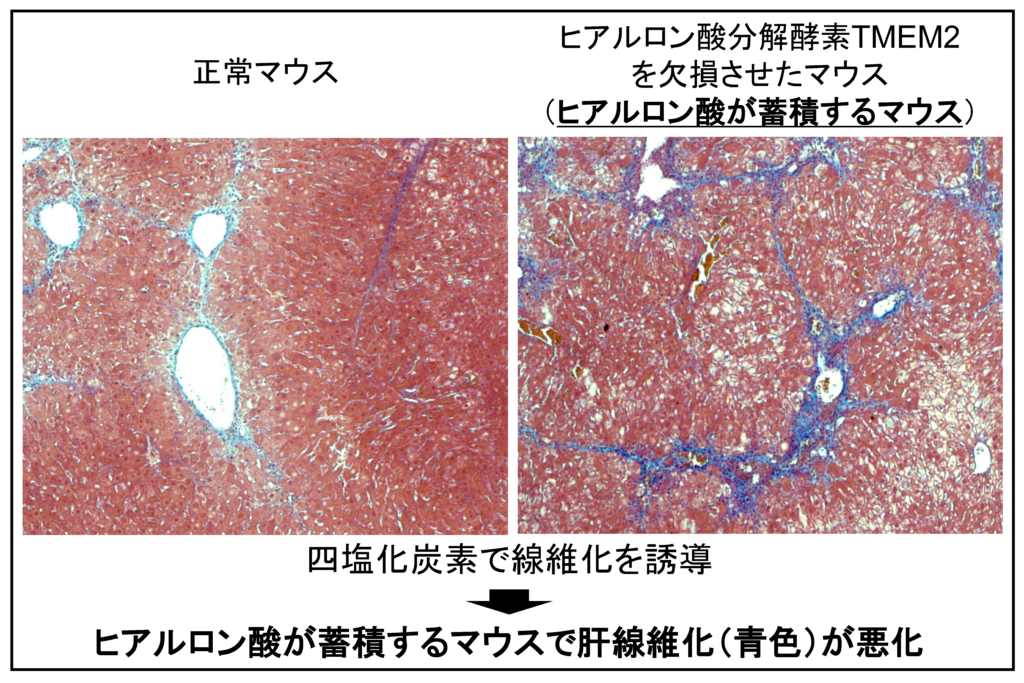

臓器の組織が本来の柔軟性や機能を失い硬くなった状態を『線維化』と言い、様々な種類の臓器不全において、その前段階として必ず見られる現象です。たとえば、肝硬変では肝臓、腎不全では腎臓に線維化が起こります。腎臓の線維化は、高血圧や糖尿病などの様々な要因との相互作用により引き起こされますが、組織の中にヒアルロン酸が多いと臓器の線維化が進みやすくなると言われています。

弘前大学の藤田尚紀先生は、このようなヒアルロン酸の特徴に着目し、ヒアルロン酸の合成を抑えたり、分解を促したりすることで、臓器の線維化を防ぐことができると考え、日々、研究に取り組んでいます。

ヒアルロン酸研究が切り開く、新しい医療のかたち

皆さんは、「ヒアルロン酸」と聞くと美容のイメージがあるかと思います。実は、ヒアルロン酸は、炎症や細胞の接着・移動など、人間の体内でさまざまな役割を果たしています。過去の研究により、美容や関節治療のためにヒアルロン酸を体内に注入しても臓器の線維化は促進されないということが分かっていますが、ヒアルロン酸の合成や分解の仕組みなどについては、まだ不明な点が多いというのが現状です。2017年に藤田先生が所属する研究グループが、細胞外のヒアルロン酸を分解する新たな酵素を発見し、この酵素と臓器線維化の関係性について研究を進めています。

現在、臓器不全の患者数は非常に多いものの、臓器線維化の治療薬はほとんど存在しません。こうした背景から、治療薬の開発は大きな課題とされており、早急な対応が求められています。薬によって臓器不全を予防することができる時代が来れば、ヒアルロン酸による線維化の予防は、移植以外に有効な治療方法がない臓器不全に対する夢のある治療方法と言えます。

治療薬開発に向けた研究の課題

治療薬開発に向けた研究にはいくつもの課題があります。藤田先生は、研究を日々の診療や手術と並行して、研究を進めていますが、両立させることは簡単ではありません。

また、研究環境の面でも、ヒアルロン酸と線維化の研究は、泌尿器科という領域でおこなっている研究者が他にはおらず、国内で同じテーマに取り組む研究者も多くありません。そのため、研究を深めるには、学会での議論や共同研究を通じて、多様な視点や最新の情報を取り入れることが重要となります。

さらに、研究の手法そのものも簡単ではなく、たとえば、細胞レベルでヒアルロン酸分解能を測定する実験には高度な技術と工夫が求められます。

このように課題と向き合いながらも、研究に励んでいます

最後に、藤田先生からのメッセージ

弘前大学泌尿器科では、病気の発見から診断・手術、術後の経過までを単一診療科で完結させます。こうした日々の診療に加えて、新しい治療薬を作るための臨床研究にも取り組んでいます。また、専門分野にこだわらず、自分のやりたいテーマを自由に選んで研究することができます。

研究の成果は、新たな治療薬として世界に発信していくことができるかもしれません。一緒に世間の常識を変えて、世界で活躍しましょう!

陸奥新報社 2025年(令和7年)8月18日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部3年 佐々木 志乃

イラスト:弘前大学大学院地域共創科学研究科 赤沼 しおり

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構