- 永長一茂

- NAGAOSA KAZUSHIGE

- [ 農学生命科学部 生物学科 准教授 ]

[ 地域戦略研究所/食料科学研究部門(兼任) ]

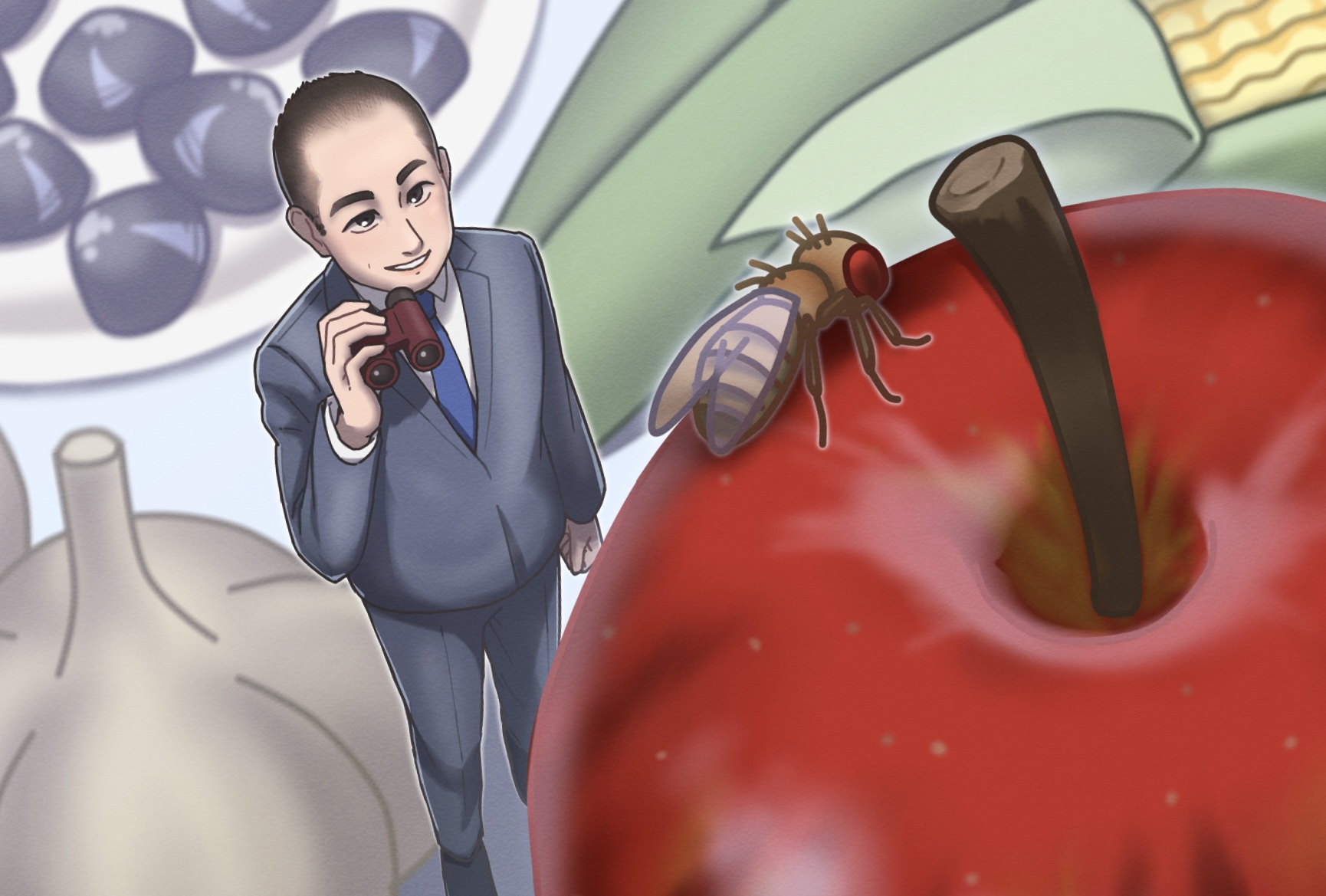

ショウジョウバエは便利なツール

今回は、「病気の予防に繋がる食べ物の探索」についての研究です。

私たちの体には約37兆個の細胞があり、半年程でその多くが入れ替わると言われています。この入れ替わりの多くを担う細胞が「食細胞」です。それらが、いらない細胞を食べる「貪食(どんしょく)」ことで、私たちの体内では適切に細胞が入れ替わります。

弘前大学の永長一茂先生は、貪食の仕組みや存在意義を明らかにするため、「ショウジョウバエ」という昆虫を用いて研究を行っています。また、その研究を応用し、青森県産食品を中心に病気の予防に繋がる食品を探す研究も行っています。

細胞競合とがん予防

体内で異なる細胞が隣り合うと片方の細胞だけが除かれる、「細胞競合」という現象があります。細胞競合では、貪食、あるいは周囲の細胞から押し出され、組織から排除されるのです。

私たちは常に紫外線などの外部刺激を受け、細胞の遺伝子が傷つくと、性質が異なる「遺伝子変異細胞」が作られます。運悪く傷が重なることで細胞の自律性が失われ、がん化する恐れがあります。私たちの体の中では細胞競合により遺伝子変異細胞を除去し、がん化を防いでいると考えられています。永長先生はこの細胞競合と貪食の関係に着目し、ショウジョウバエを用いて、がんの元となる細胞の除去を促進させる食品の探索を行っています。そのような食品が見つかれば、病気にならない体づくりに繋がります。

ショウジョウバエを用いて効果的な食品を探索

みなさんは、「ショウジョウバエ」という昆虫をご存じでしょうか?約10日で卵から成虫になり、寿命も2か月程度なため、一生を追うような実験でも短期間で結果が得られます。さらに、遺伝情報の6~7割が人間と同じことから、人間で検証すると高コスト・長期間を要する実験も、ショウジョウバエを用いることで比較的簡単に行えます。

細胞競合の実験をする場合、多くの生物では異なる細胞間で見分けがつきませんが、ショウジョウバエは片方の細胞だけを光らせるといった工夫が割と簡単にできるため、動物体内で起こる細胞競合をそのままの観察することができます。

永長先生の研究では、食品をエサに混ぜて食べさせ、細胞競合の進み具合を観察します。これまでに、野菜や果物、海藻、キノコ、肉など延べ200種類以上もの食品で実験を行っています。得られた実験データは食品ライブラリーとして保存されています。食品についての研究を行っている方がいれば、データを提供することも可能とのことです。

最後に、永長先生からのメッセージ

研究には2つの種類があります。1つ目は、「世の中に役立てること」に重点を置いた「実学」としての研究です。がんの予防に役立つ食品を探す研究などがこれにあたります。2つ目は、好奇心を追求し「世の中でわかっていないこと」に重点を置いた「虚学」としての研究です。「不要な細胞の貪食」という現象そのものの仕組みや存在意義を明らかにする研究などがこれにあたります。自分の興味がどちらに近いかを知っておくことで、進路を考えるときの迷いや、研究に携わることになった時の違和感を減らしてくれるはずです。

私の研究は、実学と虚学の両方に触れるものとなっており、漠然と「理系が良いな」と思っている方には入口としてぴったりです。知識のあるなしに関わらず、面白いなと思ったことを柔軟に探究できるような研究室にしたいと思っています。自由な発想で、一緒にワイワイ研究しましょう。

陸奥新報社 2025年(令和7年)3月31日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部3年 野村 侑以

イラスト:弘前大学大学院地域共創科学研究科 赤沼 しおり

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構