- 中村恵佑

- NAKAMURA KEISUKE

- [ 教育学部 教育行政学研究室 助教 ]

大学入試改革にあるべき姿とは何か?

今回は「教育行政学からみる大学入試制度」についての研究です。

大学入試制度は長い時間をかけ、時代に合わせて変化してきました。近年も名称が変更されたり、教科が追加されたりと、今もなお変化が続いていることが分かります。

皆さんの中にも受験を見越し、今のうちから準備を進めている方がいるのではないでしょうか。

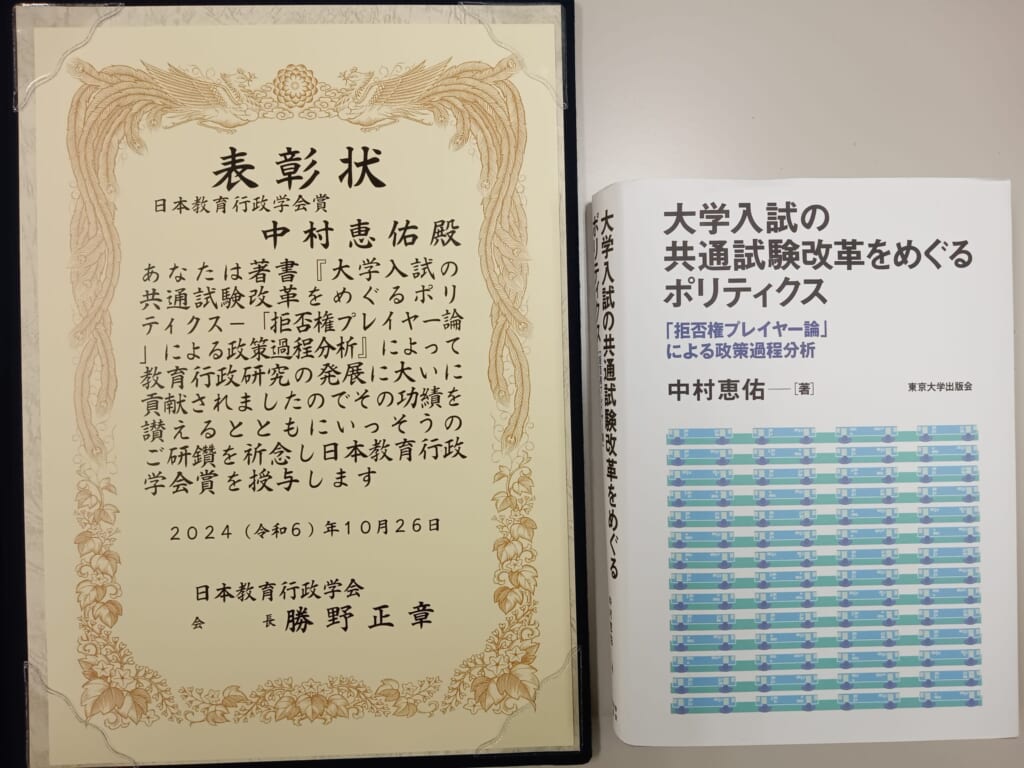

弘前大学の中村恵佑先生は、大学入試制度を「教育行政学」という学問の視点から分析し、研究を進めています。

入試制度の仕組みと教育行政学

大学入試制度は、全国一斉に行われる大学入学共通テストや各大学が行う個別試験などで構成されています。これらの実施には、大学はもちろん、高校や予備校など多くの教育関係者が関わっており、少子化が進む現在でも、大学入試は社会的に大きな影響を与えています。その影響力の大きさからも、大学入試制度は注目を受け、関連する研究が多数行われてきました。

一方、大学入試に関する研究において分析の対象とされてきたのは、適切な問題の作成方法や、受験生の能力をより正確に測れる選抜方法の考察など、制度の「内容(中身)」に関するものがほとんどでした。

そんな中、中村先生は、文部科学省といった教育に関する行政機関や政治家、教育関係団体などにスポットを当て、制度がどのように作られ実施されているのかを明らかにする、教育行政学の観点を用いて、大学入試制度の「形成・決定過程」について分析しています。

入試改革の難しさと関係者間の調整

大学入試制度は、携わる関係者が多く、特定の関係者の意向で行おうとした、または望まれている改革が、他の関係者から理解を得られずに失敗に終わるという事例も起こりえます。

例えば、共通テストが一度きりしか行われないことは度々問題視されますが、共通テストを複数回実施する技術が出来たとしても、実際に政府内で検討した上で関係者間で合意できなければ実現には至りません。また、首相や政治家の案を基に実行される「官邸主導」「政治主導」などで英語の民間試験を大学入試に取り入れようとした事例では、最終的に現場の混乱を引き起こし、頓挫しました。

大学入試改革は、適切な試験問題や方法が開発されたり、社会が変化したりといった要因だけでは改革されることはありません。改革のためには、いかにうまく関係者間で制度に対する意見の摺り合わせを行うかが重要になるのです。

最後に、中村先生からのメッセージ

教育行政学では、大学入試以外にも、全ての国民に教育の機会を均等に保障するため必要不可欠な仕組みや、それらが誰により、どのように作られ実施されているのかという教育制度の知られざる舞台裏を学ぶことができます。そうした内容やプロセスを明らかにすることを通して、当たり前を問い直し、教育制度やその策定・実施のあるべき姿とは何か、ぜひ一緒に考えていきましょう。

陸奥新報社 2025年(令和7年)2月24日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部4年 斎藤 聖栞

イラスト:弘前大学大学院地域共創科学研究科 赤沼 しおり

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構