- 西山尚登

- NISHIYAMA NAOTO

- [ 大学院理工学研究科 自然エネルギー学科 助教 ]

もっと太陽光を!

エネルギー自給率の低さや地球温暖化が問題視されるなか、弘前大学の西山尚登先生は身の回りにあふれる「光」を使って、それらの課題を解決しようとしています。

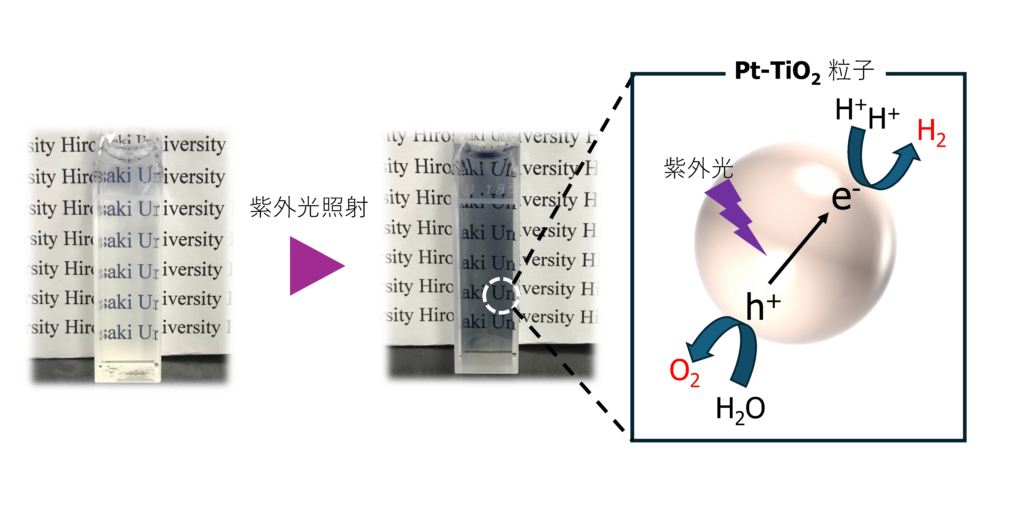

西山先生が取り組んでいるのは、「金属酸化物光触媒(以下、光触媒)」を用いた研究です。光触媒とは、光による化学反応を促進するものを指し、これを使うことで、光の力で水を分解して水素エネルギーを生成したり、有害な物質を分解して環境をきれいにしたりできます。こうした反応を効率よく行うために、西山先生と研究室に所属している学生が日々実験を重ねています。

光の力で分解?

光の力で水や有害物質を「分解する」とは、どういうことなのでしょうか。例えば、酸化チタン(TiO₂)という金属酸化物を用いた光触媒に光が当たると、光触媒のなかで電子が動き、強力な酸化力をもつ「ホール」と還元力をもつ「励起電子(れいきでんし)」が生まれ、これらが水や有害物質と反応することで、水素生成や有害な有機物を無害な物質へ分解することができます。

さらに西山先生は、光を当てると色が変わる性質(フォトクロミズム)を持つ金属酸化物を使い、有害物質を視覚的に検出できるセンサーの開発にも力を入れています。研究が進めば、光を当てるだけで危険性の有無を判断できるようになります。

光触媒の研究の魅力として、色調が変化することによる見た目のきれいさはもちろんのこと、光を当てるだけで複雑な化学反応が10-15~10-9秒という一瞬の間に起こることが挙げられます。また、反応自体は一瞬でも、壁についた汚れが分解されて部屋がきれいになるまでには時間がかかるといった、反応のスピードと目に見える(体感できる)変化のスピードにギャップがあるというところも面白いポイントです。

太陽光を有効利用できていない現実

光触媒の活用は、二酸化炭素を排出せず、自然界にありふれた光の力だけでエネルギーを生み出せるという夢のような技術です。しかし、その実用化には多くの課題も残されています。

そのひとつが、反応効率の低さです。光で生成したホールと電子のほとんどは、すぐに元の状態に戻ります。これを「再結合反応」と呼び、光の反応効率を大きく下げる原因となっています。

もうひとつは、太陽光を十分に活用できていないことです。太陽光には紫外線が約3%しか含まれておらず、残りの90%以上が可視光線や近赤外線です。これらの光は紫外線よりも分解する力が弱いため、エネルギーとしての利用が非常に難しいといわれています。こうした課題を乗り越えるため、酸化チタンに他の金属イオンを混ぜて、可視光を吸収できる光触媒を作るなど、さまざまな工夫が行われています。

最後に、西山先生からのメッセージ

太陽光などの再生可能エネルギーを利用し、エネルギー循環を構築する研究というと、皆さんの目には派手に映るかもしれません。しかし実際には、毎日同じような条件で実験を繰り返すなど、泥臭くて根気のいる作業が日常のほとんどです。予想どおりにいかないことも多く、忍耐力が求められますが、そんな中でも「理科が面白い」という好奇心を持ち続けてくれたり、自分で解決策を打ち出せたりする方に向いている分野だと思います。

光触媒の研究は、太陽光から室内灯の光まで使用でき、環境にやさしいという面で魅力があります。好奇心や疑問に思う気持ちを大切にする皆さんと、一緒に研究に取り組める日を楽しみにしています。

「太陽光と水から水素(エネルギー)の合成が可能な光触媒の開発」

「太陽光と水から水素(エネルギー)の合成が可能な光触媒の開発」

陸奥新報社 2025年(令和7年)9月29日 掲載(PDF)

ライター:人文社会科学部4年 野村 侑以

イラスト:弘前大学大学院地域共創科学研究科 赤沼 しおり

担当 :弘前大学研究・イノベーション推進機構